Mit einem öffentlichen Glaubensbekenntnis versucht Michael Ludwig christdemokratische Stimmen einzusammeln.

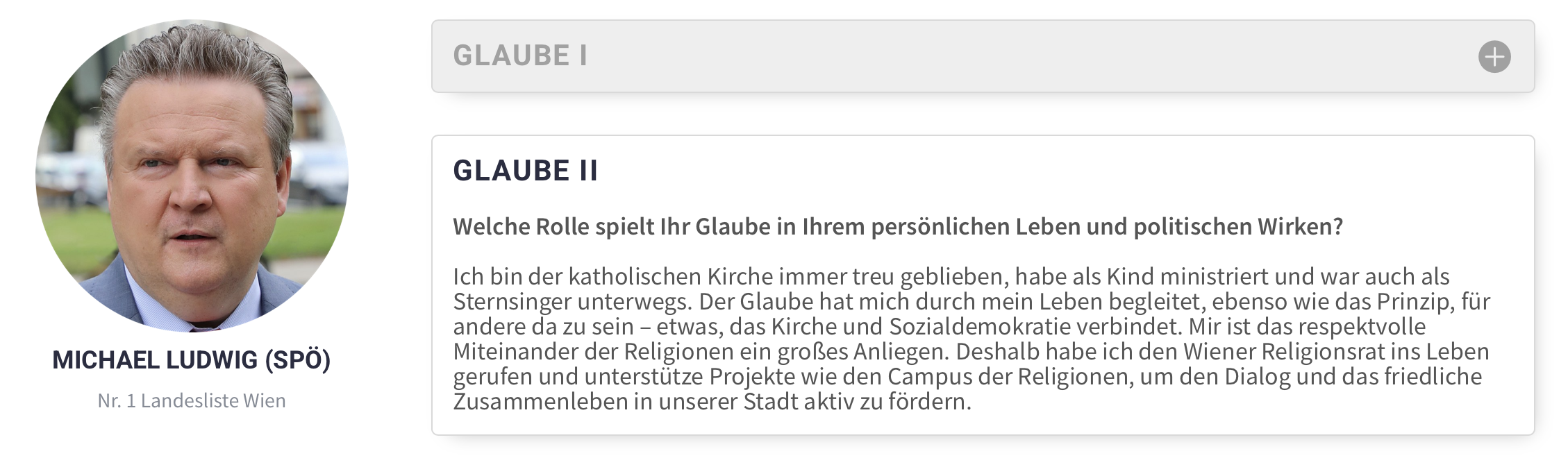

In Wahlkampfzeiten wird um Vertrauen geworben. Das erfolgt naturgemäß mit Inhalten, aber oft auch mit identitätspolitischer Signalisierung an ein korrespondierendes Bevölkerungssegment. Auf der ÖVP-nahen Plattform Christdemokratie bekennen sich Politikerinnen und Politiker unterschiedlicher Parteien demonstrativ zu ihrem christlichen Glauben. Offensichtlich bemüht, das politische Spektrum abzudecken, sind SPÖ, ÖVP, FPÖ und Die Grünen bunt vertreten. Überraschend wirbt an erster Stelle in der Rubrik “Christliche Wahlprüfsteine” der amtierende Wiener Bürgermeister Michael Ludwig um christliche Stimmgunst. Was als persönliche Überzeugung daherkommt, ist ein identitär strategisch eingesetztes Merkmal – und wirft grundsätzliche Fragen auf: zur Rolle religiöser Bekenntnisse im demokratischen Diskurs, zur weltanschaulichen Neutralität öffentlicher Ämter und zur Integrität säkularer politischer Institutionen.

Die Republik Österreich ist ein säkular verfasstes Gemeinwesen. Der Staat hat sich zur religiösen und weltanschaulichen Neutralität selbstverpflichtet – das ergibt sich unter anderem aus Artikel 7 B-VG. Das Grundrecht auf Weltanschauungsfreiheit – garantiert durch Artikel 14 Staatsgrundgesetz sowie Artikel 9 EMRK – schützt ohne Abstufung sowohl das individuelle Bekenntnis zum Glauben als auch das Recht auf Konfessionsfreiheit. Gerade dieses Gleichgewicht erfordert, dass staatliche Institutionen sich in religiösen Fragen neutral verhalten. Sie dürfen Religionsausübung weder begünstigen noch benachteiligen, diese instrumentalisieren oder auch durch sie instrumentalisiert werden – was in der Praxis häufiger vorkommt.

Dieses Neutralitätsgebot ist nicht nur abstraktes Prinzip, sondern konkrete Verpflichtung – insbesondere für Amtsträger in führender Position. Ein Landeshauptmann, der sich im Rahmen des Wahlkampfs prominent zu seinem christlichen Glauben bekennt, tut dies nicht als Privatperson, sondern als politische Figur mit institutioneller Autorität. Diese öffentliche Sichtbarkeit verleiht seinem Glaubensbekenntnis ein besonderes Gewicht – und verwandelt ein individuelles Statement in ein politisches Signal. Damit entsteht ein symbolischer Überhang: Die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft erscheint nicht nur legitim, sondern normativ erwünscht. Die säkulare Gleichbehandlung wird so faktisch unterlaufen bzw. noch weiter unterlaufen, als die gesetzliche Schieflage das ohnehin schon erledigt.

Natürlich ist es legitim, religiöse Überzeugungen öffentlich zu äußern – Ausdrucksfreiheit gilt auch für Amtsinhaber. Doch – Punkt Eins – gerade weil Religion in Österreich traditionell mit moralischem Kapital aufgeladen ist, wäre Zurückhaltung angebracht, nicht aus Misstrauen gegenüber dem Glauben, sondern aus Respekt vor der Diversität einer Bevölkerung, die nicht nur Christen, sondern auch Anders- oder Nichtgläubige und über 30 % Konfessionsfreie (in Wien etwa 50 %) umfasst. Wer sich in einer Repräsentationsfunktion befindet, sollte diese Vielfalt symbolisch mittragen – nicht durch inhaltsleere Gleichbehandlung, sondern durch bewusste Privatisierung des eigenen Glaubens.

Und zwar aus folgendem wesentlichen zweiten Punkt: In Österreich sind gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaften und ihre Mitglieder privilegiert. Die Republik verstößt gegen ihr selbst auferlegtes Neutralitätsgebot. Der Wiener Bürgermeister stellt sich damit auf die Seite der ohnehin Bessergestellten, auch wenn die Plattform Christdemokratie sich nach Kräften in Sachen Autoviktimisierung abmüht und eine Petition zur Einrichtung einer öffentliche Meldestelle für Christenfeindlichkeit betreibt. Klassische Identitätspolitik.

Ludwig befördert damit die Ungleichbehandlung. Besonders deutlich wird diese Asymmetrie des öffentlichen Glaubensbekenntnisses im Vergleich zur Konfessionsfreiheit: Während ein Frömmigkeit Wohlwollen erzeugt, gilt die Erklärung, keiner Religion anzugehören, noch immer als erklärungsbedürftig. Dabei ist gerade die Konfessionsfreiheit ein demokratischer Fortschritt – sie beansprucht keine Sonderstellung, keine zusätzlichen Feiertage, keine Subventionen, keine Privilegien im Bildungsbereich und Markierungen von öffentlichen Gebäuden und Mitgliedern. Sie ist das unaufgeregte Fundament säkularer Gleichbehandlung. Wer sie im politischen Raum vertritt, tut dies ohne Rückendeckung durch sakrale Symbolik. Umso problematischer ist es, wenn religiöse Zugehörigkeit zur Wahlmobilisierung eingesetzt wird, während säkulare Haltungen als negativ oder identitätslos erscheinen.

Der säkulare Staat ist nicht religionsfeindlich, sondern ein Raum der gleichberechtigten Koexistenz. Er garantiert Glaubens- und Gewissensfreiheit, gerade indem er sich weltanschaulich zurückhält. Die Trennung von Religion und Politik ist kein Prinzip der Feindseligkeit, sondern eine Voraussetzung für Freiheit. Wenn Religion Wahlwerbung betreibt, dann wird dieser Grundsatz unterminiert.

Zudem ist gerade in Wien der von Michael Ludwig ständig praktizierte Bezug auf die Religionen auch für ihn selbst kontraproduktiv. Wie in den meisten Großstädten Europas ist eine Mehrheit der Bevölkerung nicht religiös. 68.000 Menschen sind in Wien von 2020 (letzte Wien-Wahl) bis 2024 aus diversen Religionsgesellschaften ausgetreten. Das entspricht etwa sechs Mandaten im Gemeinderat. Mit jedem neu geschaffenen Religionsrat, der nur die Hälfte der Bevölkerung überhaupt vertritt, wird vermittelt, dass nur jene, für die (in vielen Fällen als nicht religiös praktizierende Karteileiche) dort “Dialog geführt” wird, überhaupt zählen. Mit jedem Campus der Religionen, den der Bürgermeister mit den Ressourcen der Stadt unterstützt, fehlen diese Mittel an anderen Stellen, wo sie allen zugutekämen. Ob sich ein amtierender Bürgermeister für dieses fragwürdige Ziel auf eine Identitätsmarkierung, die noch dazu auf der Plattform gleichzeitig kandidierender politischer Konkurrenz stattfindet, hergeben sollte, wird sein Wahlergebnis zeigen.

Das politische Umfeld der Plattform Christdemokratie wird ab Seite 116 des Rechtsextremismusberichts des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes vorgestellt.

PS: Auch der Präsident der Plattform Christdemokratie Jan Ledóchowski und Laura Sachslehner haben ihr Glaubensbekenntnis veröffentlicht. Es wirkt sogar, als hätten sich die beiden zu diesem Behufe abgesprochen.